C’est un homme on ne peut plus chaleureux, sympathique et passionné. Une grande gueule au cœur tendre.

C’est un homme on ne peut plus chaleureux, sympathique et passionné. Une grande gueule au cœur tendre.

Richard Martin, comédien et directeur du théâtre Toursky est un homme volubile, plein d’humanité dont la passion pour la culture, le théâtre et les gens est sans bornes. Il a passé sa vie à se battre pour eux et entre autres pour ce théâtre qu’il a créé voici cinquante ans, il n’a jamais baissé les bras, il a su élever la voix malgré les coups bas, les baisses de subventions quand ce n’était pas leur suppression pures et simples pour des excuses fallacieuses.

Bref, Richard a toujours été un battant jusqu’à faire des grèves de la faim pour sauver ce superbe espace de culture et de convivialité qui possède trois salles de spectacles et des tas de petits lieux intimes où l’on peut se rencontrer, discuter, boire un coup ou manger. Un vrai lieu de vie qui est à son image.

Son histoire est une véritable épopée qu’il raconte avec humour, tendresse, amour et émotion… Et surtout une volubilité qu’on a du mal à endiguer !

«C’est vrai – me dit-il dans un de ces petits coins de prédilection en toute intimité – que c’est une longue histoire qui commence à Nice où je suis né, qui continue à Paris pour aboutir à Marseille que je n’ai plus quittée, qui est devenue ma ville, mon pays.

Au départ, mon destin était d’être peintre. A 15 ans je voulais peindre comme à 80 ans mais au vu des résultats, j’ai très vite compris qu’il fallait prendre un autre chemin. Etant un homme très excessif, j’ai tout laissé tomber et j’ai donc décidé de faire du théâtre. Et comme j’étais un jeune con, (Heureusement la pierre s’est taillée depuis !) je décidai qu’il n’y avait qu’à Paris qu’on pouvait faire le saltimbanque.

Mon père avait fini par dire oui alors que j’avais 18 ans et que la majorité était à 21. Il pensait qu’en étant d’accord, je reviendrais vite au bercail ! Mais j’ai résisté, physiquement et moralement, j’ai commencé par être cascadeur. Le train, les voitures, les chevaux, les ailes d’un moulin, les sauts du haut d’une tour, j’ai été raseteur… J’ai tout fait, j’étais fou. Puis j’ai rencontré Robert Lamoureux, Robert Murzeau, alors de grands comédiens. Murzeau était un vrai humaniste qui m’a beaucoup aidé.

J’ai très vite travaillé dans le théâtre de boulevard. Sans être célèbre je gagnais bien ma vie, surtout que je n’avais pas fait de conservatoire. Mais j’ai très vite compris que c’était une situation de facilité car ce n’était pas le théâtre «sensible» que j’avais envie de faire.

Je l’ai donc quitté pour passer sur la rive gauche où j’ai découvert ce théâtre, même s’il était loin d’être aussi populaire et s’il fallait ramer pour travailler. J’ai même couché sous les ponts !

C’était à quelle époque ?

On n’était pas loin de mai 68 et bien évidemment j’y ai participé. On a occupé l’Odéon où comme les autres, j’ai fait de la résistance «poétique», où j’ai découvert la fraternité… Mais aussi bon nombre de comédiens qui prônaient des convictions qui n’étaient pas les leurs… et qu’ils ont vite abandonnées dès les événements passés !

Mais j’ai compris qu’il fallait que je me batte pour que le théâtre soit pour tout le monde et non pas, comme je le voyais, simplement pour «des privilégiés». Mots que j’ai d’ailleurs retrouvés à Marseille plus tard.

Marseille, justement…

Je suis d’abord parti en Corse comme décorateur mais là encore ce n’était pas ça. J’ai alors débarqué à Marseille et là, ça a été un coup de foudre. J’y ai posé mes valises en sachant que j’étais arrivé chez moi.

J’ai travaillé à l’Alcazar qui n’allait pas tarder à baisser le rideau. Puis, par l’intermédiaire de ma femme, Tania, je découvre la salle Massalia qui donnait tous les dimanches une représentation pour les personnes âgées. Je propose au directeur d’animer les autres jours. Durant un an je jouerai «Le journal d’un fou» de Gogol, souvent devant dix, une ou zéro personne ! C’est une jeune lycéenne qui, m’ayant vu et apprécié, est revenue avec des élèves du lycée Marie Curie. Peu à peu ça s’est su et la salle a commencé à se remplir.

Et le Toursky alors ?

Un jour, dans le quartier de la Belle de Mai, je découvre une sorte de hangar désaffecté et j’ai tout de suite vu ce que je pouvais en faire. Je suis allé voir Gaston Defferre alors maire de Marseille, qui a accepté de me le confier. Il y avait du travail et j’investissais tout ce que je gagnais comme comédien dans ce lieu que j’avais fait insonoriser avec 5000 boîtes d’œufs !

Le jour de l’inauguration un grand poète est mort Alexandre Toursky. Le soir même j’apposais son nom sur le théâtre.

Savais-tu alors ce que tu voulais en faire ?

Oui. Je voulais travailler avec tous les pays de Méditerranée, proposer du vrai théâtre, de la vraie poésie, de la vraie chanson française. Un copain m’a alors présenté Léo Ferré. De ce jour on ne s’est plus quitté, il a été en quelque sorte le parrain du théâtre où il est venu souvent et où nous avons créé «L’opéra des rats». Sont alors venus Nougaro, Moustaki, Barbara et quelques autres.

Mon objectif aussi était de faire un haut lieu de la culture dans le quartier le plus misérable de Marseille et lui redonner une virginité.

Ça ne s’est pas fait sans mal mais ça va faire 50 ans l’an prochain que ça existe et que ça perdure. C’est devenu un lieu populaire, une belle aventure humaine, théâtrale, citoyenne, un lieu ouvert à tous à qui on propose des spectacles, de la danse, du théâtre, de la musique, des expos, des ateliers, des conférences, des rencontre et même un festival russe qui fête ses 25 ans et est devenu le plus important d’Europe. Nous travaillons avec tous les pays de Méditerranée et le Toursky rayonne partout à travers cette aventure. Nous réunissons quelque 70.000 spectateurs par an.

Mais ça n’a pas été un long fleuve tranquille…

Jamais, même aujourd’hui où je viens de faire une grève de la faim pour que la ville me redonne notre subvention. Tout le temps tout est remis en question parce que je gêne certainement quelques personnes. Mais c’est un lieu de culture et de fraternité qui a vu passer tous les artistes du monde. Mon travail est de rester un donneur d’alarme.»

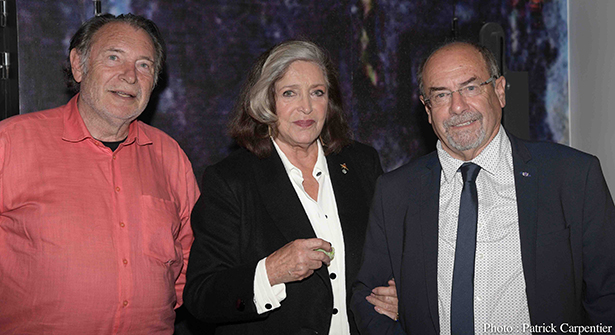

Ce soir-là je retrouvais mon complice et ami Francis Huster qui venait, accompagné de Fanny Cottençon et Louis le Barazer jouer «Pourvu qu’il soit heureux» de Laurent Ruquier. Une pièce aux dialogues étincelants, à la fois drôle et émouvante. C’est l’histoire d’un couple qui découvre l’homosexualité de leur fils par magazine people interposé, sujet on ne peut plus d’actualité qui prône les valeurs de l’amour, de la compréhension, de la tolérance, situation pas toujours faciles pour des parents.

Fanny y est délicieuse d’humour et de naïveté mais justement de tolérance, Huster magistral dans son incompréhension pour «la maladie» de son fils et Louis magnifique dans son premier grand rôle. Des situations cocasses, un dialogue sur le fil et un grand moment d’humour et d’émotion.

Ce fut, comme vous pouvez l’imaginer, une journée riche, chaleureuse, «pleine d’usages et raison» et d’enseignements.

Nous nous sommes quittés en nous claquant trois bises et lorsque je lui demande pourquoi trois bises, comme chez moi en Ardèche, il me répond : «Liberté, égalité, fraternité». Et de la fraternité, il y en a eu en cette belle journée.

Jacques Brachet

Photos Patrick Carpentier